13.09.2021

В 2020 году композитору Елене Фирсовой, родившейся в Советском союзе и переехавшей в Англию в 1991 году, исполнилось 70 лет. К этому юбилею были запланированы праздничные выступления и концерты, но из-за ситуации с коронавирусом многие из них были перенесены на этот год. Об очень сложном 2020 годе, жизни в СССР и Англии, творческих ценностях, литературе и композиции, Елена рассказала Марату Ингельдееву и читателям Stravinsky.online в большом интервью.

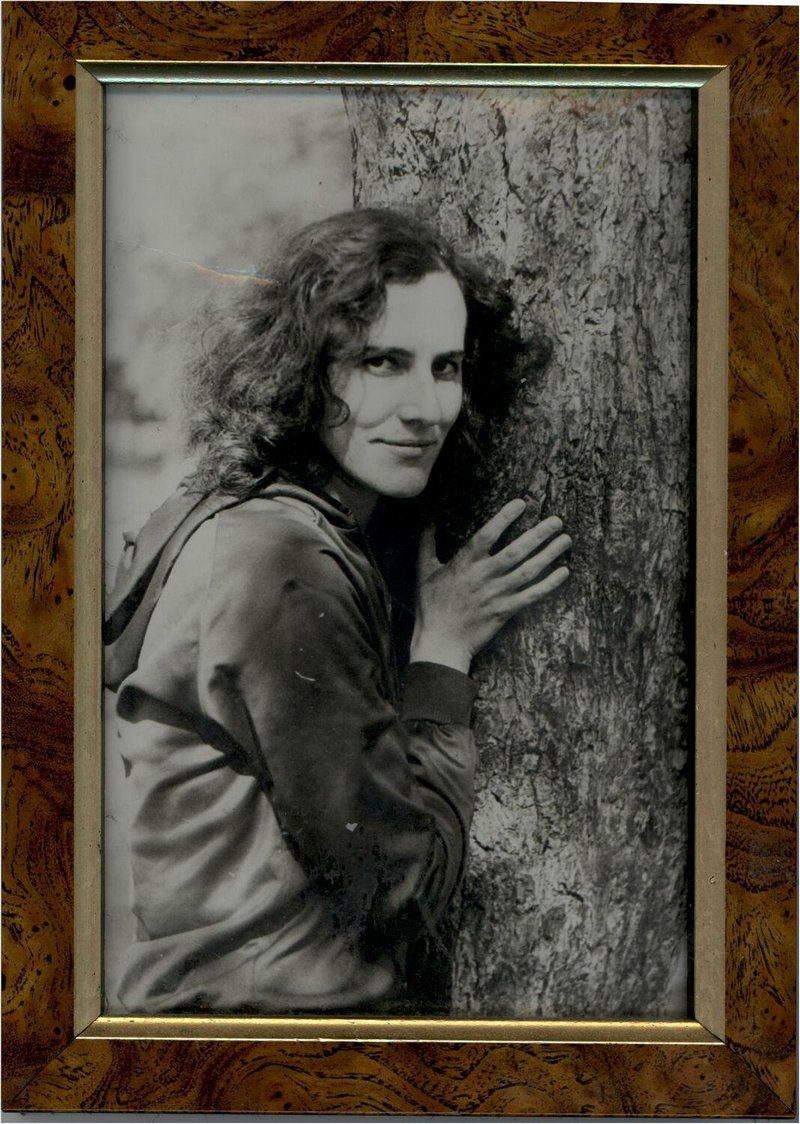

Композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Фото из личного архива

ПРО ПРОШЕДШИЙ ГОД И ГОД ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА СМИРНОВА

МИ: Елена Олеговна, вы сейчас находитесь в Германии, а не у себя дома в Англии. Если не секрет, что вы там делаете?

ЕФ: Дело в том, что мне скоро нужно выезжать на голландский фестиваль Stift, на котором будут играть мою музыку, музыку Димы [Смирнова] и нашей дочери Алисы. В Голландию было сложно попасть напрямую из Великобритании для невакцинированных, а я уже переболела ковидом. В моём случае нужно было бы сесть на карантин. Но вдруг Англию открыли для Германии (где с недавнего времени живёт Алиса), если поездка — по приглашению семьи, и я поехала ухаживать за внуком.

МИ: Музыка вашей семьи действительно будет много звучать на этом фестивале. Что вас с ним связывает?

ЕФ: Основатель и художественный директор фестиваля — Дэниел Роуленд, замечательный скрипач, который уже семнадцать лет им занимается. Алиса с ним когда-то познакомилась, и они начали вместе играть. Она участвует в фестивале уже третий или четвёртый год. Её пьеса «If a thing loves, it is infinite...» была написана по заказу фестиваля в 2018. Когда Дима [Смирнов] ушёл из жизни, Дэниел сразу сказал, что нужно будет делать фестиваль, посвящённый ему.

МИ: Вы упомянули Дмитрия Николаевича. Простите за личный вопрос, но как вы смогли пережить этот сложный период в апреле прошлого года, когда его не стало?

ЕФ: Период был очень сложным, и это, в общем, — катастрофа моей жизни. Дима был здоровым человеком, и, несмотря на то что он целый месяц перед этим болел, для меня всё это было как гром среди ясного неба. Я не знаю, как я смогла это пережить, но мне сильно помогла музыка. С тех пор я всё время сочиняю — это мой способ выживания. Только вот последний месяц я ничего не пишу. Мне тогда вообще казалось, что я никогда не смогу ни одной ноты написать, но вдруг неожиданно для себя через две недели я написала небольшой вокальный цикл «Песни прощания» для голоса, альта и арфы на его стихи. Тогда я поняла, что, когда я пишу музыку, я ещё могу существовать.

МИ: Как быстро вы написали «Песни прощания»?

ЕФ: Там используются всего лишь три стихотворения. Написала за три полных дня, по одному в день. Стихи удивительны тем, что в них как будто есть предчувствие того, что случится. Одно стихотворение начинается словами: «Это будет быстрее, чем мы думаем». Пьесу исполнила Студия новой музыки на концерте памяти Димы и Саши Вустина в Москве, который через десять дней после Димы тоже умер от коронавируса.

МИ: Это очень печально, соболезную вам. Вы можете рассказать читателям, чем для вас являлся Дмитрий Николаевич?

ЕФ: Для меня он был всем. Наш брак — это была не только большая любовь, но и музыка. «Наш союз был в музыке рождён и музыкой скреплён», — как когда-то сказал Холопов. Познакомились мы в консерватории, но именно разговоры о Веберне сначала объединили нас. Мы всегда увлекались одинаковым, и у нас были удивительно совпадающие вкусы: оба совершенно не воспринимали поп-музыку и джаз, хотя к джазу относились лучше. Это не о джазе плохо говорит, а просто о том, что так у нас природой было заложено. Мы вообще друг друга воспринимали как единое целое, и, когда он умер, у меня было ощущение, что половина меня умерла. До сих пор такое ощущение, что я живу не своей, а чужой жизнью после его смерти.

МИ: Что ещё вы написали за прошедший год?

ЕФ: Через две недели после этой трагедии Володя Юровский позвонил мне и предложил быть композитором-резидентом для Симфонического оркестра Берлинского радио на будущий сезон. Это, наверное, отчасти был акт милосердия. Нужно было писать сразу два заказа: один чисто оркестровый, а другой для хора с оркестром. Оркестровый заказ «Ночь в Аппене» посвящён 90-летию Сони Губайдулиной. Осенью 2009 года я была в гостях у Сони, и, когда легла спать, начала слышать странные звуки, доносящиеся с крыши дома. Мне потом снились кошмарные сны, где эти звуки усиливались. Она впоследствии объяснила, что это были жёлуди, которые осенью падают на крышу дома. После возвращения домой я сделала какие-то музыкальные наброски, и вот сейчас они пригодились. Получилась музыка, навеянная серией сюрреалистических снов. А вообще я сначала начала работать над вторым заказом — «Узоры радости». Мне сказали, что мою музыку будут играть вместе с девятой симфонией Бетховена. В связи с этим я решила найти у Димы стихотворение о радости и написать на него музыку. Само стихотворение не очень радостное: там скорее есть рассуждения об этом чувстве.

Елена Фирсова. Фото из личного архива

ПРО ЖИЗНЬ В СССР

МИ: Давайте поговорим о вашей биографии. Вы родились в семье физиков. Какие связи с музыкой были у вас в семье?

ЕФ: Связей не было никаких, кроме того, что у всех был хороший слух. Родители иногда ходили на концерты классической музыки, но как я стала музыкантом — загадка. Все вокруг были физики, и в раннем детстве даже у меня было убеждение, что я тоже стану физиком. Однако у учёных была такая культурная традиция: находить частных учителей, чтобы их дети умели играть на рояле. С восьми лет у меня тоже появилась учительница по фортепиано, хотя она не была профессиональным музыкантом. Она не ставила руку, ничего не требовала, но и не выработала ненависти у меня к урокам. Хвалила меня немножко и говорила, что слух хороший.

МИ: Как тогда вы пришли к сочинительству?

ЕФ: Я иногда подбирала аккорды и показывала их маме, а она смеялась и говорила: «Эх ты, композитор!». Она считала, что сочинение музыки — это редкий дар. В одиннадцать лет я неожиданно для всех сочинила фортепианную пьеску, которая вызвала бурное удивление у моей мамы и учительницы по фортепиано. Меня потом уговорили исполнить её на новогоднем концерте в школе, хотя я очень боялась выходить на сцену. Моё выступление произвело полный фурор: вдруг на меня обрушилось всё внимание и похвала. Это дало мне первый толчок к сочинительству. После этого я начала раз в несколько месяцев сочинять пьесы и выступать с ними на школьных концертах.

МИ: А как вы от этого пришли к академическому образованию?

ЕФ: Через год-полтора я исполнила пару своих пьес на пробном уроке пианисту Михаилу Воскресенскому. Он был удивлён тем, что я сочинила их без какого-либо знания о музыкальной теории, и посоветовал мне найти учителя. Когда на очередном школьном концерте я сыграла свою новую, вдохновлённую Шопеном пьесу, этот квазиэтюд услышала одна девочка и рассказала о нём своей учительнице по сольфеджио, которая в дальнейшем помогла мне в тринадцать лет поступить на теоретическое отделение школы при «Мерзляковке». После сдачи первого экзамена по сольфеджио я услышала важные для меня слова: «Молодец, Фирсова! Будешь музыкантом». В дальнейшем мне организовали встречу с моим первым и последним учителем композиции Александром Ивановичем Пирумовым, к которому 14 декабря 1965 года я пришла на первый урок. Вначале он меня ругал, так как я писала всё в романтическом стиле, но потом я написала одну пьесу под Прокофьева. Ну, а когда я принесла ему свою первую двухголосную инвенцию, он сказал, что я точно буду композитором.

МИ: Кто был первый композитор, который произвёл сильное впечатление?

ЕФ: До того как я пошла в музыкальную школу, я практически ничего не слушала, разве что знала имена композиторов. Первые записи мне подарила тётя: Шопен и сонаты Бетховена, а сама я начала собирать пластинки уже в музыкальной школе. Первое сильное впечатление произвёл Прокофьев. Потом у меня быстро произошло переключение на Шостаковича, который был моим кумиром почти на протяжении всего училища, но Прокофьева я не стала отрицать.

МИ: У Шостаковича же было много подражателей в те времена?

ЕФ: Не то слово! Когда я потом уже училась в Московской консерватории, это даже ожидалось от студентов, но при этом не выходить за рамки его стиля во что-либо новое. В училище же увлечение Шостаковичем у меня было полностью по собственному желанию.

МИ: Кто из ваших учителей оказал сильное влияние? Я знаю, что вы очень высоко ценили Холопова?

ЕФ: Да, действительно. Юрий Николаевич Холопов преподавал анализ форм в училище и в консерватории, и мне этот предмет очень нравился. Это дало мне важные представления о музыкальной форме, и это были настоящие уроки композиции в каком-то смысле. У Пирумова было хорошее чутьё формы, и он всегда мог дать правильные советы. Первым азам и представлениям о композиции он учил очень хорошо, но, когда я заинтересовалась нововенской школой и новой польской музыкой, он говорил, что ничего не понимает в этом, хотя и не мешал мне писать, как я хотела. Это была редкость. Ещё в училище был замечательный педагог по полифонии — Виктор Павлович Фраёнов.

МИ: Вы упомянули нововенцев и польских композиторов. Как началось ваше знакомство с современной музыкой?

ЕФ: На втором курсе консерватории я написала сочинение для оркестра, которое Пирумову напомнило шестой опус Веберна, хотя я на тот момент ещё ни одной ноты нововенцев не слышала. Я послушала его и очень увлеклась этим композитором. Более того, его музыка начала оказывать сильное влияние на моё творчество. В конце второго курса у меня начался роман с Димой [Смирновым], который был большим апологетом Веберна. Он уже занимался у Филиппа Гершковича, ученика Берга и Веберна, и дал мне почитать записи уроков. Гершкович преподавал форму так, как его учил Веберн: на примере сонат Бетховена. Это было мне уже знакомо, так как Холопов сам был учеником Гершковича, и его уроки по анализу формы были, по сути, тем же. У Гершковича было 7 композиторов, музыку которых он считал кристаллами: Бах, Моцарт, Бетховен, Малер, Вагнер, Шёнберг и Веберн. Вся остальная музыка — хорошо или плохо сваренные каши.

МИ: Расскажите о знакомстве с Эдисоном Денисовым — человеком, который помог вашему музыкальному становлению.

ЕФ: Я познакомилась с ним за полгода до моего выпуска из консерватории в 1975 году. Дима [Смирнов] учился у него оркестровке, и у них были хорошие отношения ученика-учителя. В 1975 году мы поехали в пансионат Дома творчества композиторов в Рузу, где трудился над своим фортепианным концертом Эдисон Денисов. Он сразу расположился к нам и предложил пересесть за свой стол в столовой. Мы с ним много гуляли вместе, и он часто показывал нам свои партитуры. С тех пор мы стали близкими друзьями, а для нас он стал кем-то вроде отца в музыке, и мы всем обязаны ему. Мы очень увлеклись его музыкой, анализировали её и учились у его партитур. Когда он был назначен руководителем цикла концертов «Новые произведения композиторов Москвы», наша музыка звучала там всегда. Какое-то время только эти исполнения и были у нас. Эти концерты тогда вызывали большой интерес, и мы сразу стали «широко известными в узких кругах».

МИ: В 1979 году вашу музыку и музыку ваших коллег подверг жестокой критике Тихон Хренников. Ваше имя, стоявшее первым, попало, наряду с другими, в «чёрный список». Какие были от этого последствия?

ЕФ: Это всё произошло из-за большого фестиваля советской музыки в Кёльне, на котором играли многих советских композиторов, включая нас — так называемый авангард, который рекомендовал Денисов. Только не играли Хренникова, а ведь он был главой Союза композиторов. Он, видимо, из-за этого разозлился и на шестом съезде произнёс свою речь, в которой расхвалил Шнитке, а нашу музыку назвал вопиющей. Возможно, прибегнул к принципу «разделяй и властвуй». Описывал её как «похрипывание» и «пощипывание», хотя никогда ни одного нашего сочинения не слышал, как и те «музыковеды», которые ему эту речь писали. Ситуацию в дальнейшем спустили на тормозах и нам только запретили писать музыку для фильмов.

МИ: Можно ли сказать, что вы получили «бесплатную рекламу» от этого скандала?

ЕФ: Скорее не от скандала на съезде, а из-за самого фестиваля и выхода на западную аудиторию. Так получилось, что на этом фестивале играли моё лучшее сочинение на тот период — «Сонеты Петрарки». Это камерная кантата на стихи Петрарки в переводах Мандельштама для голоса и восьми инструментов в духе Веберна, «Солнца инков» Денисова и «Сюиты зеркал» Волконского. Пьеса имела огромный успех и сделала меня известной в Европе. Её сразу же потом исполнили на одном парижском фестивале, восемь раз в Голландии и в Венеции. Потом я получила первый западный заказ к 100-летию Стравинского и сочинила квартет «Misterioso».

ПРО АНГЛИЮ И РОССИЮ

Я писала такую музыку, которой заинтересовалась, и никогда специально не хотела относиться к «авангарду». Она мне просто понравилась и это было для меня естественно

МИ: Давайте поговорим про ваш переезд в Великобританию. Что способствовало мыслям о переезде?

ЕФ: Мечта переехать на запад была с детства: я всегда знала, что страна у нас не самая замечательная. Однако, тогда переехать было невозможным, потому что мой папа-физик был засекречен. С другой стороны, наша жизнь в СССР была очень интересная, и мы были вполне счастливы, тем более что на западе нас уже играли.

После 1979 года у нас были десять лет очень насыщенной жизни: тормоза отпускались потихонечку. Потом, правда, начался развал в девяностые годы, и мой папа испугался за наших детей. Мы дружили с Джерардом Макберни, учившегося у Денисова, который помог нам перебраться в Великобританию: он написал в разные университеты, чтобы мы получили стипендию. У нас тогда было много заказов из Англии, и нас там даже больше играли, чем в Германии. В апреле 1991 года нас пригласили на музыкальный фестиваль в Лондон, куда впервые разрешили взять детей из Москвы. Нам удалось остаться там благодаря счастливой случайности: друг отца мальчика, с которым подрался наш сын Филипп, написал о нас в парламент, и нам дали длинную визу, но это другая история.

МИ: Что вас удивило в английской культуре?

ЕФ: Я всегда очень любила английскую литературу и особенно поэзию, хоть и переводную. Я даже написала оперу «Соловей и роза» на английском языке с моим либретто по тексту Оскара Уайлда. Но я не могу сказать, что люблю английскую музыку или живопись. Мне нравится стиль жизни и английский характер, хотя он другой и непохож на русский: англичане, как известно, более сдержанные. Мне очень нравится их готовность всем помогать, даже если это сдержанно и неэмоционально. Ещё радует их вежливость не только в сравнении с Россией, но и с другими странами.

МИ: А что изменилось для вас за 30 лет проживания в Англии?

ЕФ: Начиная с моего детства, я росла в домашнем «коконе»: реальность была где-то далеко. Потом началась школа, которая была для меня помехой, ну а потом выход в музыкальную жизнь столкнул меня с реальностью, хотя и образовался замкнутый круг даже в музыкальной жизни. Нужно было иногда самим находить исполнителей, помогать перевозить арфу и так далее. Исполнителей в оркестре иногда не хватало, и приходилась самим играть. Когда мы переехали, всё изменилось: я перестала быть связана с организацией концертов, и их качество возросло. Я вернулась в своё детское состояние.

МИ: То есть вы попали в свою зону комфорта?

ЕФ: Да, в зону гораздо большего комфорта. Жили у себя дома и на своих исполнениях, писали музыку, ходили на прогулки и на замечательные концерты.

МИ: Что для вас сейчас Россия? Я знаю, что раньше вы ездили туда больше.

ЕФ: Для меня сейчас Россия — это далёкое воспоминание, потому что мои связи с ней всё больше и больше обрываются. Когда были живы мои родители, мы приезжали летом. Музыку нашу практически перестали там играть, как только мы уехали. Можно по пальцам сосчитать сколько раз это было, в основном Студия новой музыки играла. Для меня жизнь всегда была в музыке и дома. Дом переместился в Англию, а музыкальная связь оборвалась.

МИ: Как вы думаете, те советские обстоятельства, в которых вы жили, оказали влияние на вашу музыку? Вопрос из серии: была бы музыка Шостаковича такой же, если бы не советский режим?

ЕФ: У Канчели была такая лекция: что было бы, если бы Шостакович уехал, а Стравинский остался? (смеётся) Я писала такую музыку, которой заинтересовалась, и никогда специально не хотела относиться к «авангарду». Она мне просто понравилась и это было для меня естественно: музыка Денисова, Губайдулиной и Шнитке до первой симфонии включительно. А когда я переехала в Великобританию, мой стиль уже сложился.

МИ: Тогда хочется спросить вас про идентичность — вопрос не для всех актуальный. Стравинский, которого мы уже упомянули, одно время открещивался от своей русскости, а философ Исайя Берлин, проживший большую часть жизни в Англии, считал себя русским евреем до конца своих дней. Как вы к этому относитесь?

ЕФ: Совсем никак, потому что я всегда была убеждённым космополитом. У меня и папа был таких же взглядов, да и кровей очень много у меня. Вопросы принадлежности к нации меня никогда не интересовали. Другое дело, что родной язык у меня русский, и для меня самая главная поэзия — русская, потому что я не так хорошо знаю английский, чтобы ценить на сто процентов поэзию на английском языке.

ПРО ТВОРЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ

МИ: Многие молодые композиторы и художники всё больше обращаются к мультимедиа-арту, сочетающему визуальный ряд и звуковое сопровождение. Что вы думаете о сочетании разных художественных сред?

ЕФ: Моё пристрастие — это «чистая» камерная, «чистая» симфоническая музыка. Опера уже чуть меньше нравится. Я не люблю, когда музыка становится прикладной, а она неизбежно такой становится, даже если в опере чуть-чуть отступает, «делает шаг назад». Конечно, это дело вкуса. Однако, мне очень нравится писать вокальную музыку. Если говорить о видеоряде, то это совсем далеко от меня. В «Докторе Фаустусе» Манна главный герой, композитор Леверкюн, говорит, что его зрительные впечатления гораздо слабее слуховых. Вот и у меня похожая ситуация, тем более что у меня с детства не очень здоровые глаза: не могу долго концентрироваться взглядом, хотя вообще зрение нормальное.

МИ: Насколько мне известно, вы всего лишь один раз писали музыку к фильму: это были первые три серии цикла «Эрмитаж». Эта особенность вашей биографии как-то связана с вышесказанным?

ЕФ: Как я уже сказала, единственное ощутимое последствие от речи Хренникова — это был запрет на сочинение музыки к фильмам. Тем не менее, я никогда и не рассматривала это как серьёзную работу, и не то чтобы особенно хотела этим заниматься. Проблем с деньгами у меня никогда не было, так как я была дочкой известного физика, однако нам платили триста рублей за каждую серию, что позволяло лишний раз шикануть. Мы с Димой [Смирновым] даже с удовольствием писали эту музыку, и самое главное — мы могли писать её в почти что «своём» стиле. После трёх серий, когда мы пришли на студию и увидели «свежий», висевший на двери кабинета «список Хренникова», нам сказали, что больше мы не можем писать музыку к этому циклу, а ведь были запланированы 24 серии. Мы эту ситуацию восприняли с юмором.

МИ: Давайте поговорим про ваши общие взгляды на искусство. До начала интервью вы сказали, что вы — субъективный идеалист. Как это соотносится с вашим творчеством?

ЕФ: Для меня вообще искусство и любовь — в таком высоком смысле: любовь не только между мужчиной и женщиной, но и к родителям и друзьям — это две главные и самодовлеющие ценности, которые в этом мире существуют. А музыка — необходимая форма существования для меня.

МИ: Вы ещё говорили, что для вас очень важна красота. А что делать с теми, кому эти ценности не близки? Стоит ли музыке пытаться показать им красоту?

ЕФ: Знаете, это не моя проблема, и меня не интересуют люди, для которых это не имеет значения: они для меня почти не существуют. Для меня существует только мир моей музыки и музыки, которую я люблю, моего дома и моей семьи. Вот поэтому я и субъективный идеалист. Я вообще не всегда уверена, что существует что-то ещё. Иногда оно существует, но через очень толстое стекло — я всё-таки интроверт.

МИ: Я всё же побуду адвокатом дьявола и спрошу: разве вы не хотели бы, чтобы ещё больше людей услышали ту красоту, которую вы вкладываете в свою музыку? Для кого вы пишете музыку?

ЕФ: Это совсем не моя цель. Когда-то мой сын ставил мне в укор, что мою музыку слушает так мало людей, что она никому не нужна. А когда вообще классическая музыка была нужна? Во времена Моцарта музыку слушали только аристократы и исключительно в аристократических домах. Это тоже было небольшим феноменом. Когда я об этом думаю, мне кажется, что меня слушает та же самая пропорция людей, как и старую музыку тогда. Система такая: слушают немногие, а потом слушатели прибавляются веками. А популярная музыка — «десятидневка» и быстро исчезает, но это музыка масс, и это естественно.

МИ: Хотели бы вы, чтобы ваша музыка претендовала на эту «вечность», чтобы она была нужна в дальнейшем?

ЕФ: Я, конечно, не могу за это отвечать, будет она нужна или нет. Я даже не знаю, хочу я этого или не хочу — наверное хочу, но просто это не то, что меня всё время занимает. Когда я пишу, я чувствую, что соприкасаюсь с моим представлением о Красоте. Можно вспомнить римского философа Сенеку, который в «Письмах к Луцилию» спрашивает уличного художника, что тот думает о том, что никому нет дела до его картин. Художник отвечает, что довольства нескольких человек ему достаточно, потом говорит, что достаточно одного человека, а вообще-то достаточно и самого себя. Такие мысли мне близки. Мне вообще важнее всего, чтобы меня саму удовлетворяло, ведь сочинительство — это моя жизнь и моё существование.

МИ: Вы однажды сказали: «...я чувствую себя плохо, если долго не пишу музыку, причём и психологически, и даже физически». Было ли вам когда-нибудь тяжело без написания музыки?

ЕФ: А такого и не было. Только в глубокой молодости мне было странно писать музыку каждую неделю, и я часто боялась, что ничего не получится. В 1980-е стало легче писать, и я вошла в ритм, который организм хорошо воспринял.

МИ: А был ли у вас «страшный» заказ? Вы лучше работаете, когда у вас есть дедлайн или в свободном режиме?

ЕФ: Я испугалась только моего самого первого заказа, но, к счастью, у меня уже была готова половина одного квартета. Я вообще не очень люблю писать на заказ, когда нет материала, да и случается это очень редко — последний раз в 2006 году. А дома у меня всегда много наработок в компьютере. Часто из маленьких пьес рождаются большие. Например, концерт для флейты «вырос» из двух коротких пьес. Касательно дедлайна, для меня это не имеет значения: я как правило заканчиваю раньше дедлайна, так как нам дают большие сроки, а стартовый материал находится на компьютере.

ПРО ТЕХНОЛОГИИ, ЭЛЕКТРОНИКУ И ТЕМБРЫ

МИ: Мы видим, что в XXI веке технологический прогресс ускорился, а технологии ещё больше проникли в нашу ежедневную жизнь. Они как-то поменяли ваш рабочий процесс?

ЕФ: Всё, что изменилось — это только то, что я перешла на компьютер. Я не очень аккуратный человек, и мне было немного трудно писать ноты красиво: всегда возникала клякса где-нибудь, и нужно было всё переписывать. Я долго не переходила на компьютер из-за хронической глазной болезни в 90-е годы, но в 2004 году я наконец перешла. Мне очень понравилось, что ошибку можно было исправить очень быстро. Иногда, конечно, мучаю свои глаза, но они стали меньше болеть. Иногда довожу себя до небольшого обострения, хоть и сочиняю всегда часа два в первой половине дня и ещё часа два во второй. Ещё очень помогает, что можно прослушать, что ты написал. Соотношение темпов можно выверить, и очень хорошо слышно форму.

МИ: Не думаете ли вы, что цифровой способ записи структурирует музыкальную материю? Некоторые молодые композиторы отказываются от нотных редакторов из-за предоставления уже готового и ограниченного набор средств. Может дело в том, что молодёжь не застала работу с «пером»?

ЕФ: Думаю, именно в этом и заключается ответ для людей, у которых не было большого опыта рукописной записи. Мой сын Филипп сдавал музыкальные экзамены в общеобразовательной школе, для которых ему нужно было сочинить пьесу для струнного квартета. В детстве он немного сочинял на рояле, но потом бросил. А на компьютере ему это далось очень легко. Мне в детстве было трудно услышать, как всё это будет звучать вместе, а сейчас компьютер тебе может всё проиграть.

МИ: Нужно ли поощрять детей сочинять музыку? Тем более, когда на компьютере это делать проще, чем «от руки»?

ЕФ: Я думаю, что больших высот тут не достигнешь. Но как забава или расширение кругозора это, наверное, полезно. Я удивилась, когда нашу дочь Алису в Purcell School [известный музыкальный колледж] заставляли сочинять. В России ничего такого не было. В России очень многие мои друзья музыковеды говорили, что они никогда ни одной ноты не написали. Я даже подрабатывала в консерватории написанием фуг для них. Скорее, это всё-таки хорошо, что с детства детей знакомят с композицией.

МИ: А что думаете про электронику в современной музыке?

ЕФ: Я никогда её не использовала, и мне никогда не нравились звуки «неестественных» инструментов, а вот Дима [Смирнов] писал пару раз электронные сочинения, и у него, по-моему, получилось интересно. У меня всё равно чуть-чуть присутствует ощущение, что оно не такое серьёзное получается.

МИ: Где у вас пролегает грань между серьёзностью и несерьёзностью? Или это больше инстинктивно?

ЕФ: Отчасти инстинктивно. Серьёзное — это где-то на самой высоте, где нет компромиссов ни с собой, ни с публикой. В электронной музыке есть внешняя эффектность, которая неизбежно появляется и выходит на первый план, а это практически всегда шаг вниз.

МИ: А разве все композиции с электроникой используют эту внешнюю эффектность? Мне кажется, что электроника настолько обжилась в музыке, что и удивить ей никого нельзя. Не расширение ли это экспрессивного потенциала?

ЕФ: Для меня это не расширение экспрессии: я сразу слышу какую-то искусственность и неестественность звука, и меня это отвращает. Я совсем не против, когда электронику используют другие композиторы. Мы всегда с интересом слушали электронную музыку Штокхаузена, «Три образа Льежа» Пуссёра, но в меня это не вошло. Даже волны Мартено Мессиана иногда кажутся лишними, и без них было бы лучше. Для меня это другой жанр, в котором наверняка есть свои достижения и успехи.

МИ: Какие ваши любимые тембры вообще?

ЕФ: Я всегда говорю, что мой любимый инструмент — виолончель. И вообще, я люблю струнные: струнные квартеты, струнный оркестр и концерты для струнных. Нравятся камерные ансамбли. А любимый жанр моей музыки — камерные кантаты, следовательно, ещё один любимый состав — ансамбль с голосом, особенно с сопрано. Как-то всегда меньше писала для мужских голосов.

ПРО ВОКАЛЬНУЮ МУЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРУ

МИ: Какие сочинения вам больше всего дороги?

ЕФ: Мандельштамовские кантаты: «Сонеты Петрарки», «Земная жизнь», «Воронежские тетради», «Tristia». Мне кажется, что это — самое главное, что я написала. Ещё самые масштабные сочинения — «Реквием» и опера «Соловей и роза». Из недавнего — двойной концерт для скрипки и виолончели.

МИ: Большинство этих пьес — вокальные. Как вы работаете с голосом? Почему такой интерес к сопрано?

ЕФ: Лет до одиннадцати я любила петь дома одна, и у меня был большой диапазон. Однако после ломки мой голос изменился, но я всё ещё могла брать высокие ноты. Пела я, конечно, не как певица, но показать свои сочинения могла (высокий диапазон у меня окончательно пропал, когда в 26 лет я спела с больным горлом «Сонеты Петрарки» Денисову). Думаю, что из-за этого у меня всегда было много высокого регистра. В «Земной жизни» самая высокая нота — до-диез, а в «Реквиеме» — ре. Сейчас я стараюсь так высоко не писать, так как знаю, что не все могут исполнить высокие ноты. На новой записи «Воронежских тетрадей» певица решила спеть ноту ре на октаву ниже, что было не так уж важно в этом сочинении. Меня вообще всегда тянет вверх. Мой учитель Пирумов всегда говорил: «Опять у тебя всё подвешено».

МИ: Ваш любимый поэт — Мандельштам, на стихи которого вы написали много вокальных произведений. Как вы познакомились с его творчеством?

ЕФ: Это произошло достаточно случайно: в конце моего обучения в музыкальном училище моя кузина из Ленинграда привезла мне подборку самиздата, и я сразу написала три хоровые пьесы на его стихи, вызвав гнев Пирумова. Мне кажется, что он сделал вид, что стихи ему не нравятся, но сам испугался, ведь Мандельштам был тогда полузапрещенный. Он для меня особый поэт. Я его очень люблю, и для меня он выше всей существующей поэзии.

МИ: Несмотря на то что вы отрицаете соединение искусств, стихи у вас играют большую роль в творчестве. Что вы берёте от стихов?

ЕФ: Я считаю, что, когда стихи переносят на музыку в их же ритме и форме, музыка в большой степени становится прикладной. Когда я пишу на стихи, ритм может совпадать или не совпадать, слог может распеваться, слова могут повторятся. Стихи должны переставать быть стихотворением. Стихотворение меня просто вдохновляет своей мыслью и своей красотой. Мне важна многогранность Мандельштама. У него может быть большой объём и много смыслов в одной фразе. Следовательно, может быть и много трактовок.

МИ: Может быть из-за этой объёмности вы растягиваете свою музыку? У вас часто присутствует диалог между инструментами и голосом, как будто вы хотите деконструировать его?

ЕФ: Да, у меня действительно это есть: голос является не только солистом, но и одним из инструментов, тембры перетекают из одного в другой. Если просто стихотворение читать и сохранять ритм, то просто получится аккомпанемент к голосу. Хочется превратить поэзию в чистую музыку. Я первый раз такое услышала в «Итальянских песнях» Денисова, где просто распевается один слог, и меня это поразило, но сама я так делала только в одном сочинении гораздо позже, уже в Англии. Важно общее впечатление и вдохновение от поэзии, а дальше сочиняется музыка, возможно, даже с совсем неправильным пониманием стихотворения.

МИ: Ахматова для вас поэт номер два?

ЕФ: Пожалуй, да. Я заинтересовалась поэзией в 16 лет, когда Пирумов задал написать несколько романсов для голоса и фортепиано. Ахматова была первая поэтесса после классиков, Пушкина и Лермонтова. Потом я, правда, писала музыку больше на Пастернака, а к Ахматовой я уже вернулась от Мандельштама. Когда я писала «Реквием», меня очень привлекло, что у Ахматовой есть общие образы с Мандельштамом, например про Енисей. Мне эти параллели были интересны, хотя «Реквием» был написан случайно: попросили сделать большое сочинение.

ПРО ФОРМУ, ИНТУИЦИЮ И ИМПРОВИЗАЦИЮ

Гершкович, может быть, меня испортил, когда говорил: «Форма — это когда вы выходите из дома, путешествуете, а потом возвращаетесь домой»

МИ: Ваши способы развития — сонатные? Как вы работаете с формой?

ЕФ: Многие современные композиторы отрицают сонатную форму как что-то отжившее, и надо сказать, что, когда я закончила консерваторию, я тоже старалась её избегать. Потом, когда мы стали общаться с Гершковичем, он восстановил моё отношение к сонатной форме. Он утверждал, что сонатная форма — это Альфа и Омега: она есть везде в нововенской школе, разве что не так бросается в глаза. Она переродилась, ведь важно было соотношение тоники и доминанты и возвращение в тонику, а музыка уже не столько тональна.

МИ: Вы говорите об идее определённого контраста?

ЕФ: Да, гегелевская идея: тезис, антитезис и синтезис дальше, хотя, может быть, и ещё большее разъединение в конце. Контрастная двухтемность, потом развитие вместе и реприза — принципы, которыми я всегда сама пользуюсь и ничего плохо в этом не вижу. Британский композитор Роджер Редгейт однажды переиначил известную фразу, сказав: «Когда я слышу слово “развитие”, я хватаюсь за пистолет». Бывают и такие мнения.

МИ: Судя по тому, как Роджер преподавал мне композицию, я думаю, что на него большое влияние оказало послевоенное поколение композиторов, которые отрицали саму идею повторения материала. У вас были сочинения со сквозной формой?

ЕФ: Гершкович, может быть, меня испортил, когда говорил: «Форма — это когда вы выходите из дома, путешествуете, а потом возвращаетесь домой». Главная партия у него структурно выстроена, а побочная партия — свободна: такая структура и антиструктура. У меня всегда так должно быть. А ещё для меня очень важна экспозиция: когда в Англии мне ученики приносили сочинения, у них всё всегда начиналось с разработки. Я, видимо, традиционный композитор и пишу, как меня научили Холопов и Гершкович.

МИ: А насколько важную роль играет интуиция? Используете ли вы цифры или шифры?

ЕФ: Цифры у меня не имеют такой роли, как у Губайдулиной. Дима [Смирнов] шифровал всегда имена, а я этим никогда не пользовалась, кроме EFDS — coчетанием наших инициалов, которое одновременно является инверсией BACH. Мне скорее свойственен эмоциональный и интуитивный подход, наряду с формой. Выверяю всё на слух и доверяю ему. Может быть, это врождённое чувство формы.

МИ: Позволительна ли вашей музыке алеаторика и неопределённость? Насколько при исполнении вашей музыки вы позволяете уходить от написанного?

ЕФ: Алеаторикой я немного пользовалась: в моём дипломном концерте для виолончели есть такие квадраты, которые можно в разном порядке играть, но это сделано для сонорического эффекта. То же самое и в сочинении «Secret Way». Я не люблю, когда появляются другие ноты, но очень люблю разные интерпретации. Темп у меня указывается всегда circa: он может изменяться в разумных пределах. Мне нравится, когда темпы у разных записей отличаются, и исполнитель изменяет динамику.

Проект проходит при поддержке Минкультуры России