29.11.2021

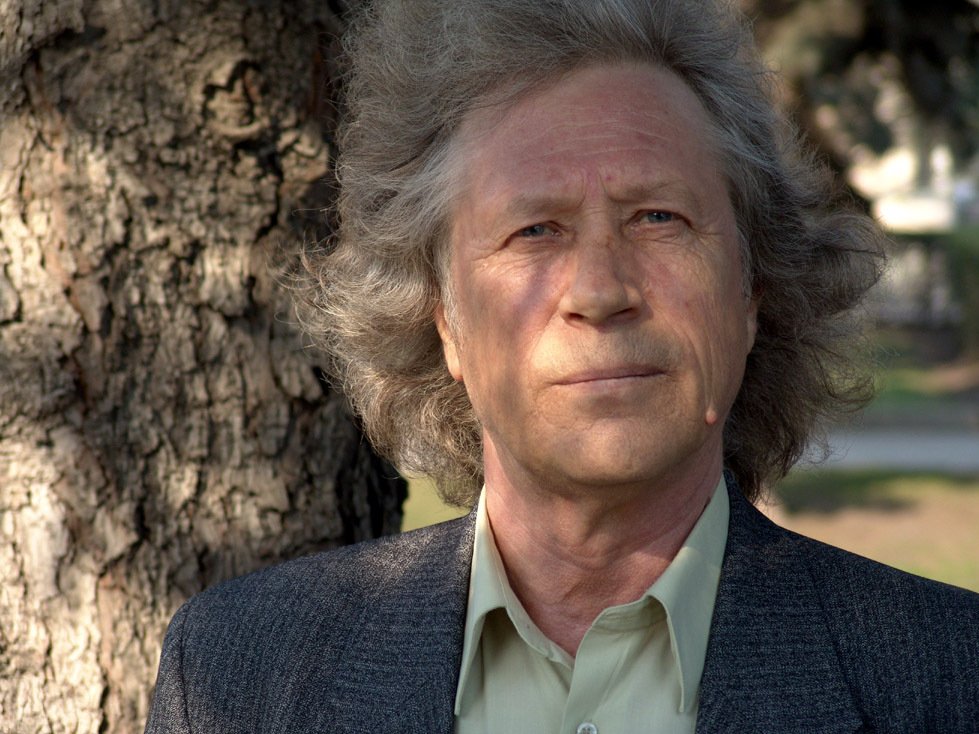

Виктор Екимовский - российский композитор, музыковед, председатель АСМ-2. Творческим кредо композитора стал принцип неповторяемости: каждое новое сочинение должно кардинально отличаться от предыдущего. О том, как Мессиан ответил на его письмо, как он дал совет Шостаковичу и как ему самому пришлось дирижировать Balleto, Екимовский рассказал в интервью Алисе Насибулиной.

Проект "Старшее поколение" проходит при поддержке Минкультуры России

О ПРОКОФЬЕВЕ

АН: Виктор Алексеевич, вы с юности увлекались музыкой Сергея Прокофьева. Как вы относитесь к его музыке сегодня?

ВЕ: Так же, как и в юности. Когда я был ещё мальчиком, учился в училище, современная музыка мне не нравилась. О Прокофьеве я думал: вот взял бы и просто написал, зачем это всё наоборот? Какие-то знаки дополнительные, альтерация. Проще надо. Однажды в каком-то классе училища открылась дверь, и я услышал незнакомую музыку. Думаю: что это такое страшное? Потом я узнал, что это было «Наваждение» Прокофьева. С тех пор я стал интересоваться Прокофьевым, и сейчас я считаю его одним из величайших композиторов.

АН: Ваши ранние сочинения были написаны под влиянием Прокофьева. А сегодня вы можете отметить влияние Прокофьева на вашу музыку?

ВЕ: Нет, конечно. Сначала каких только влияний не было: мазурки, вальсы, полушопеновские, полугриговские. Это естественно для каждого начинающего. Потом у меня было действительно серьёзное увлечение Прокофьевым, и я даже стал писать гавоты. Постепенно влияние ушло, потому что меня развернуло в другую сторону. Но я до сих пор поражаюсь прозрением Прокофьева, который придумал то, чего не было до него. Он внёс новое в гармонию, мелодику, ритмику. Однако форма у него была стандартная, а к концу жизни он вообще классиком стал. Как-то я даже написал статью под названием «Двое их», имея в виду раннего и позднего Прокофьева. Там я уже камня на камне не оставил от позднего Прокофьева.

АН: Вы не принимаете позднего Прокофьева?

ВЕ: Да нет, принимаю. Пятая и Шестая симфонии — гениальные сочинения. Но для него это упрощённая музыка. О «Ромео и Джульетте» или «Золушке» говорить не приходится.

АН: Вы тоже любите «подразнить гусей»?

ВЕ: Вся современная музыка направлена против гусей, включая Союз композиторов. Это стадо гусей мы всегда дразнили.

АН: Мне кажется, ваша литературная манера в «Автомонографии» похожа на Прокофьева. Вы читали его Дневники?

ВЕ: А как же, вон, стоят в шкафу на видном месте. Но когда я писал первый вариант «Автомонографии», я ещё не знал Дневников Прокофьева, они не были изданы. Но параллель, конечно, просматривается: ко всему надо относиться с юмором, как это делал Прокофьев.

АН: Вы преподавали на композиторских семинарах в Иваново. Каково было находиться там, где жил и работал Прокофьев?

ВЕ: У меня не было какого-то пиетета перед дачей, где Прокофьев писал свою Пятую симфонию: обыкновенный деревянный домик. Кстати, у нас ещё есть Руза, в которой работал Шостакович. А в Иваново Прокофьев писал Пятую симфонию, если я не ошибаюсь.

АН: В Иваново сохранился домик Прокофьева?

ВЕ: Нет этого домика Прокофьева. В Иваново уже нет даже Дома творчества. Когда развалился СССР и Союз композиторов стал очень бедным, некие предприимчивые люди всё продали.

О СВОЕЙ МУЗЫКЕ

АН: В 2018 году вы написали Девятую симфонию «Эпитафия авангарду». Вы можете прокомментировать её название и подзаголовок?

ВЕ: После Бетховена, для которого Девятая симфония стала последней, это понятие стало нарицательным: девятая симфония. До неё добиралось мало людей. Малер написал Девятую симфонию, но только кусочек Десятой: дальше не получилось. Шнитке дошёл до Девятой симфонии в нездоровом состоянии. Сейчас Сильвестров написал Девятую симфонию (очень неудачную, на мой взгляд).

Девятой симфонией мне захотелось подытожить собственное творчество, а может быть, и идею всего авангарда. К концу столетия авангард исчерпал себя, потому что нельзя нажать аккорд, которого никогда не было. Сейчас поиски молодёжи заключаются в смешении жанров и стилей, в отходе от музыки. Курляндский однажды сказал: «Музыкальные звуки вообще мешают мне работать, творить!» Звуковое поле закончилось, можно только перепевать старое. В этой симфонии я решил подвести итог. Шесть частей симфонии написаны в разных авангардных техниках: сериальность, алеаторика, пуантилизм, микрополифония, минимализм. Шестая часть — это наше недавнее приобретение, макроминимализм, когда паттерном становится не мотивчик, как у Гласса, а целый фрагмент, фактура, толстый кусок.

У меня композиции вместо опусов, и это моя сотая композиция. Я предвидел, что она может быть последней. После этого я уже несколько лет ничего не писал. Это не поза, это выношенное решение, потому что писать музыку дальше — это повторять себя или других. Моим главным принципом всегда было придумывать что-то новое. Не вижу нового. Не только у себя; я нигде не вижу нового, именно музыкального нового.

АН: Принцип новизны вы соблюдали всю жизнь?

ВЕ: Пытался. Моя позиция была в том, чтобы следующее сочинение не было похоже на предыдущее. Когда я был молодым, весь Союз композиторов ополчился на меня за это. У меня много было таких «друзей». Николай Иванович Пейко, великий педагог, композитор, всегда меня очень «любил». Везде, где только можно было, он пытался меня пришпилить и пригвоздить: «Что вы хотите от него? Он даже своего стиля не выработал». Это было самое страшное: не выработал своего стиля. А я не хотел этого стиля, я хотел каждый раз открывать что-то новое.

АН: Что для вас слишком авангардно?

ВЕ: Да нет такого.

АН: А шумовая музыка, нетоновая музыка?

ВЕ: Шумовая, электронная музыка — это отдельная статья. Поначалу она отдавала новизной, потому что никто никогда таких звуков не слышал. А сейчас она заакадемизировалась, стала одинаковой. Электронщики пытаются сам процесс делать по законам классической музыки, потому что иначе человек не воспримет это. Тембры, конечно, бывают фантастические, интересные. Но электронные композиции похожи одна на другую. Ну найди что-нибудь другое! Нет.

АН: У вас тоже есть одно электронное сочинение, «Флешмоб». В нём живые инструменты передаются компьютерными звуками. В одном интервью вы даже жаловались, что компьютер недостаточно хорошо передаёт звучание живых инструментов. Каков замысел этого сочинения?

ВЕ: Всё началось с роялей: должно было быть четыре рояля. А потом это превратилось в партитуру, которую немыслимо сыграть в оркестре. В оркестре никогда не было десяти флейт. А мне было нужно, чтобы какой-то кусочек играло десять флейт, а где-то — десять тромбонов. И вот такие нереальные вещи я написал в партитуре. Поэтому у меня возникла мысль поручить это электронщине. Но тембры сейчас не на том уровне, чтобы быть абсолютно похожими. Не могу сказать, что это удачное сочинение. Но как направление это может быть.

АН: Можно ли исполнять это сочинение вживую, если представить, что мы найдём десять флейт и четыре рояля?

ВЕ: Можно, только там безумные темпы, которые не сыграть.

АН: Вы же сами рисовали «Balletto»?

ВЕ: Да. Ручкой с тушью.

АН: А вы умеете рисовать?

ВЕ: Нет.

АН: Такая красивая партитура.

ВЕ: Я пытался передать движения через графику. Например, если мы крутим рукой, значит, это какой-то круг. Половина жестов придумана, конечно. Перед первым исполнением мы сели с Марком Пекарским, и он мне говорит: «Ну и чего тут делать?» Я говорю: «Не знаю». — «Ну это, наверное, так. А это, может быть, вот так? А это, наверное, так». Мы многое придумали, и Марк исполнил это сочинение, вложив весь свой артистизм. Потом в течение долгого времени он оттачивал свои движения, к чему-то привыкал. Но движения должны быть совершенно свободными. Это как либретто.

АН: Когда-то вы насчитали более двухсот исполнений «Balletto». А сейчас вы их считаете? Сколько там набежало?

ВЕ: В последнее время мало играется. Больше двухсот, действительно, есть такое.

АН: Когда я смотрела одно из исполнений, у меня возникло впечатление, что некоторые музыканты начинают баловаться. Они привыкают к импровизации, перестают смотреть на дирижёра и играют своё. Вам не кажется, что здесь есть такая проблема?

ВЕ: Это должно сразу пресекаться. Я всегда говорю исполнителям: вы бесправные, у вас нет нот, вы можете только реагировать на действия дирижёра. «Balletto» — это не только звук, это надо смотреть. Когда это совпадает, тогда это интересно. Когда дирижёр делает решительный жест, а музыкант на него не реагирует, то вся идея пропадает. Как дирижёр работает с музыкантами — это уже его дело. Он может отдельно каждому показывать, а может всем вместе.

АН: Расскажите, как вы сами дирижировали «Balletto».

ВЕ: Это очень смешно было. Мы были в Германии в 90-е годы. Один из немецких руководителей предложил мне провести урок в детской школе. Я говорю: «Какой урок?» — «У детей есть всякие дудочки, барабанчики. Может, вы могли бы поговорить с ними, что-нибудь им рассказать». Я не знаю немецкого языка. У меня возникла мысль: а что если сделать с ними «Balletto»? Мы приехали в маленький городишко Бохум, там была детская музыкальная школа, набралось человек тридцать детей. У кого что: дудочки, барабанчики, свистелки, тарахтелки. В течение нескольких минут мы объяснили им, что надо делать. И они действительно реагировали на меня. Я не профессионал, не артист, мне это было трудно. Тем не менее, всё получилось очень здорово. Дети легко восприняли эту игру.

АН: Это у вас на полке коробка от конфет «Boletto»?

ВЕ: Да, это из какой-то союзной республики, не помню. Мне подарили. Только здесь «boletto».

АН: Вы говорили, что в вашей музыке нет влияния Денисова. Вам не кажется, что у Бранденбургского концерта есть нечто общее с Партитой для скрипки и камерного оркестра Денисова?

ВЕ: Такого рода квазистилизаций было довольно много. Мне тут ближе Альфред Шнитке, чем Денисов. Шнитке этим больше занимался, у него вообще своей стилистики нет: полусвоя, получужая. Однажды Бранденбургский концерт исполнили у нас в Союзе, но очень плохо, с ошибками. Тем не менее, Шнитке потом сказал, что это очень интересный опус. После другого исполнения Бранденбургского концерта мы столкнулись в фойе с Денисовым. Он сказал: «Я, конечно, вас поздравляю, но вы же знаете, что я не люблю такую музыку».

АН: У вас есть Соната с похоронным маршем, а у Бетховена есть соната, которую называют «Соната с траурным маршем». Это прямая отсылка к As-dur’ной сонате или к траурному маршу вообще?

ВЕ: Это широкое понятие. Кроме отсылки к Бетховену тут есть ещё шопеновская и скрябинская сонаты. Суть в том, что похоронного марша-то и нет, есть только намёк на него. Человек слушает, ждёт… А где? Потом слушатель понимает, что пунктир является основой любого похоронного марша.

АН: Как вы считаете, сегодня изменилась оценка ваших сочинений? Когда-то ваши «Лирические отступления» вызвали бурю споров. Ваша музыка по-прежнему принимается в штыки?

ВЕ: Сейчас ничего не принимается в штыки. Это общая проблема, не только моя. Каждому овощу своё время года. Сначала авангард ругали, а потом приветствовали, потому что это было нечто новое. Сейчас авангард стал общим местом. В 1990-е и 2000-е годы мои сочинения исполнялись десятки раз, а за последние три года было всего три исполнения. Это не только у меня. Где вы видели, чтобы у нас играли Шнитке или Эдисона? Время ушло. Раньше, когда исполнялось любое сочинение Шнитке, был вал народа. Когда Пендерецкий только объявился в музыкальном мире, он был очень популярен. Прошло лет пятнадцать-двадцать — и где Пендерецкий? Твоё время ушло, моё время ушло. Самые сильные в нашей стране были 1980-е, 1990-е годы. После 1990-х у всех как-то поплохело. Так и должно было быть. Сегодня не может быть Бетховена, сонаты которого были популярны всю его жизнь. Искусство спрессовывает время: всё меньше и меньше времени нужно для того, чтобы тебя осознали и потребовали что-нибудь другое.

ОБ АСМ-2

АН: Вы помните момент, когда образовалась АСМ-2?

ВЕ: Это было в 1990 году. Мы были тридцати-, сорокалетними композиторами. В 1980-е годы нас жёстко прессовали. С 1989 года Европа заинтересовалась нами, и вдруг они открыли, что в нашей стране есть хорошие современные композиторы. Они стали валом приглашать нас к себе, платить гонорары за новые сочинения. Но мы хотели как-то противостоять нашему тухлому Союзу композиторов. Собралось, как ни странно, 12 человек, прямо по додекафонии. Мы вспомнили про Ассоциацию современной музыки 1920-х годов и решили продолжить это дело. Мы написали декларацию о том, что хотим новую музыку. Нас поддержал Денисов. Мы его, как генерала на свадьбе, пригласили в качестве «президента», как он себя назвал. Потом это оказался всего лишь председатель, но он хотел быть именно президентом.

Сначала на нас косо смотрели в Союзе композиторов, но времена были уже чуть-чуть другие. Через два-три года мы начали вести плодотворную деятельность, у нас было много концертов. Тут уж нам препятствовать никто не мог, даже Союз, потому что в то время концерты денег не стоили, их спонсировало государство. Через какое-то время нас признали в Союзе как одну из секций. В Союзе композиторов были разные секции: духовой музыки, народной музыки, симфонической музыки. Нас тоже признали такой секцией. Звали нас по-всякому, вплоть до «астматиков». Мы приобрели определённый вес, и с нами считались. Если раньше какой-нибудь композитор показывал кривую музыку, его не принимали в Союз. А если он шёл от нашей секции, к нему было другое отношение. Раз мы признали, ничего не сделаешь, придётся принять человека в Союз.

АН: Вустин в одном интервью упоминал, что асмовцами стали посетители денисовских понедельников. Вы не были на денисовских понедельниках?

ВЕ: Это было раньше АСМ. Денисов преподавал в консерватории не композицию, а инструментовку. На свои уроки он приглашал всех, кто хотел, а потом собирал людей у себя дома, может быть, по этим понедельникам, я не знаю. Я в денисовский круг не входил, стилистически меня не принимали. Там все были полусериалисты.

АН: Если вы не входили в этот круг, как вы познакомились с асмовцами? Гнесинцы общались с консерваторцами?

ВЕ: Мы все были товарищи. Это педагоги рассматривали консерваторию отдельно от Гнесинки. После Гнесинского училища я сначала поступал в консерваторию. Меня не приняли, никто не захотел взять меня в свой класс. Мотивировали это так: «Вы где учились, в Гнесинке? Ну и идите в свой комбинат». Тёрки действительно были, но не у студентов. Мы всю жизнь были близкими друзьями с Колей Корндорфом, хотя он консерваторец. Павленко был консерваторец. Каспаров — консерваторец. Наша асмовская группа сформировалась не только по музыке, но и по человеческим отношениям. Никто никому дорогу не мог перейти. Некоторые люди даже говорили: «АСМ у вас подобрана по дружеским связям, а не по музыке». Действительно, у нас паршивой овцы не было.

АН: У Каспарова я прочитала, что в АСМ каждый занимался чем-то своим: Вустин — творческими встречами с композиторами, Каспаров — ансамблем, вы — сотрудничеством с культурными организациями. Расскажите подробнее, чем вы занимались.

ВЕ: Денисов распределял роли: «Так, Тарнопольский, Германией ты занимаешься, у тебя там связи. Каспаров, организовывай ансамбль». Я был его заместителем, организовывал концерты, подбирал программы, занимался архивными делами. Наш первый маленький буклетик 1990-го года был сделан благодаря мне. Там есть общая статья и заметки о композиторах, входивших в АСМ. Поначалу круг людей был очень большой. Все, кто разделял наши убеждения, могли быть членами АСМ. Мы не давали членских билетов, это была свободная организация без обязательств. Постепенно люди стали отсеиваться. В буклете людей больше, человек двадцать-тридцать. Потом осталось мало, а сейчас вообще никого.

АН: Сегодня существует АСМ-2?

ВЕ: Фактически существует, но эти два года пандемии всё обрубили, мы не могли собираться. Раньше на встречах прослушивались и обсуждались новые сочинения. Мы так обсуждали!.. (бьёт кулаком по столу) Здорово обсуждали. Некоторые уходили в слезах. Шучу, конечно. Это были откровенные суждения не педагогов, а своих же товарищей. Мы встречались два раза в месяц, первую и третью среду. Нам был предоставлен малый зал и звукорежиссёр, который запускал музыку.

Сейчас не знаю, что будет. Некоторые люди ушли. Корндорфа нет, Павленко нет, Вустина нет. Из главного звена почти никого не осталось. Тарнопольский давно уже перестал ходить, у него свои консерваторские дела. Каспаров приходит, только когда пригласим его или его ученика. Кефалиди занимается только своей электронной музыкой, остальное ему не интересно. Наверное, когда кончится пандемия, уже и не будет АСМ. Теперь нет позиции противостояния кому-то. Нет разграничений: это традиционная музыка, а это АСМ. Но мы, оставшиеся несколько человек, самых дружеских и серьёзных, периодически встречаемся и обсуждаем разные проблемы, в том числе музыкальные новинки.

АН: АСМ-3 сегодня невозможна?

ВЕ: Нет. АСМ-2, мне кажется, тоже. Первая АСМ прожила лет десять, а мы тридцать всё-таки.

АН: До того, как встречи прекратились, кто на них ходил?

ВЕ: Много молодых композиторов. Они показывали свою музыку, им было важно узнать наше мнение. Ходило много композиторов, закончивших консерваторию. Иногда приходило человек десять, иногда пятнадцать-двадцать. Это уже хорошо.

АН: Там нет ограничений по возрасту?

ВЕ: Нет, конечно. Любой человек мог прийти. О нас узнавали по сарафанному радио: первая и третья среда. Но если мы совсем не знаем человека, то мы просим показать ноты. Если это будет ум-ца, ум-ца, то мы не будем это слушать. При обсуждении иногда возникают глобальные проблемы, например, разговор о структуре. «Вы знаете, а у Лютославского была такая структура…» — «Нет, подожди, у Булеза лучше была!»

АН: Какие самые яркие проекты АСМ-2 вы помните?

ВЕ: Десятилетие АСМ, а ещё двадцатилетие АСМ, к которому мы сделали буклет и несколько концертов. В 1990-е годы было много совместных проектов с Западом. Потом мне удалось сделать интересный проект, «Страсти по поставангарду». Мы познакомились с Томом Джонсоном, это американец, но он давно живёт в Париже. Мы решили сделать какую-нибудь совместную акцию. Он сказал: «Если пригласить шесть композиторов со всего мира, кого бы ты назвал?» Мы закрылись в разных комнатах и написали список из шести композиторов. Пять совпало. Потом возник вопрос о месте проведения. Я говорю: «Слушай, а в Москве-то никто из них не был». Каждому композитору был предоставлен авторский концерт. Это была чудовищная работа, но люди приехали блестящие: Ливиу Данчеану, Элвин Люсье, Фредерик Ржевски, Майкл Финнисси, Ласло Шари.

АН: Вы помните, как Булез приезжал?

ВЕ: Булез был на первом концерте АСМ. Его специально пригласил Денисов, так что его можно назвать крёстным отцом АСМ. Я помню, что он с удовольствием выпил водки, которую никогда не пробовал. Он был компанейский, абсолютно нормальный человек.

АН: Куртаг ведь тоже приезжал?

ВЕ: Куртаг тоже приезжал благодаря Денисову. Я Куртага вообще не знал. Ну кто такой Куртаг? Он приехал, показал музыку, и все очень удивились. Он, по-моему, живой ещё? Ему лет сто?

АН: Девяносто пять. Недавно оперу написал очень хорошую.

ВЕ: С ума сойти.

АН: А Ксенакис?

ВЕ: Ксенакис тоже приезжал благодаря Эдисону. Причём это провернули через Союз композиторов или даже через Министерство культуры. Единственное, что не удалось, — это пригласить Мессиана. Я подготовил большой фестиваль, посвящённый Мессиану. Уже были все договорённости, Мессиан хотел приехать, но наши органы сделали ему какой-то намёк, и он ответил: «Я не хочу приезжать в атеистическую страну».

О МУЗЫКОВЕДЕНИИ, РАБОТЕ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ, ПРЕПОДАВАНИИ

АН: Вы написали первую в Советском Союзе монографию о Мессиане. Вы читали работы о Мессиане, написанные после вас?

ВЕ: Есть работы Мелик-Пашаевой, Цареградской. Сегодня Мессиан популярен во всём мире, о нём написано много книг за рубежом. Когда я писал, у меня было только три книжки о Мессиане: две французские, одна английская.

АН: Расскажите, как Мессиан ответил на ваше письмо.

ВЕ: Я прислал ему свою книгу. Он ответил: «Я очень рад, что такая книга появилась в вашей стране. К сожалению, я не владею русским языком, но надеюсь, что здесь всё очень хорошо. Спасибо, mon cher, спасибо. Grand merci».

АН: Вы так и не встретились?

ВЕ: Нет. Должна была быть одна встреча. В Австрии на фестивале Wien Modern исполнялось моё сочинение. До меня дошли сведения, что через неделю в Вену приедет Мессиан. Я упросил, чтобы мне продлили командировку. Я просидел в Австрии, а Мессиан приболел и не приехал. Так мы и не увиделись.

АН: Вы часто говорите, что лучший музыковед — это композитор. Как вы относитесь к работам о вас?

ВЕ: Сейчас молодые музыковеды всё оценивают правильно. Лет тридцать-сорок назад великие и заслуженные профессора писали о музыке, как правило, с негативом. Моя любимая фраза: «Недоумение вызвало новое сочинение Екимовского». На таком уровне это раньше и было. А потом пришли молодые, трио с Петром Поспеловым во главе — Юля Бедерова, Катя Бирюкова. Они были профессионалы, смотрели в глубину. Обо мне есть несколько дипломов, пара диссертаций. Одна аспирантка из Казани написала обо мне большую работу, а я с ней даже не общался. Она очень хорошо написала, всё правильно. Аня Панова закончила Гнесинку, написала обо мне диплом и в качестве основного сочинения взяла «Лирические отступления». Она нашла там такие сериальные штуковины, о которых я уже забыл. А она всё это раскопала. Вот это здорово, вот это интересно.

АН: Как вам работа Дмитрия Шульгина о вас?

ВЕ: Вон они стоят, эти книжки. Тяжёлый случай. Я не понимаю многого. Он наизобрёл всякой терминологии, полкниги — глоссарий. Зачем это? Бывает же форма по наитию. Это не значит, что я так подумал, как он описывает. Он не столько о моих сочинениях рассказывает, сколько о той форме, которую он себе представляет. А это его личное.

АН: Вы работали в издательстве «Музыка». Это что-нибудь дало вам как композитору?

ВЕ: Не особенно. Может быть, инструментоведческую практику. Когда издаёшь произведение, рассматриваешь каждую нотку, чтобы она была правильной. Но моя музыка совсем другая, мне не нужно изучать Чайковского. Может быть, эта работа дала мне общую организованность, аккуратность в партитуре. Но я и так очень внимательно относился к своим партитурам, у меня всегда это было.

АН: Расскажите, как вы работали в издательстве.

ВЕ: Мне давали работу, которую надо делать — например, издание Второй симфонии Рахманинова. Мы всё готовили, а печатали это в Германии, в Лейпциге. Печать изумительная, прекрасное издание. Была в основном советская музыка, которая никому не нужна. Например, симфонии Алексея Николаева, Ростислава Бойко, оперы Ширвани Чалаева, Юлия Мейтуса. Или возьмите Вячеслава Овчинникова — такой маститый композитор, дверь в редакцию ногой открывал. Он написал музыку к «Войне и миру» и подумал, что он главный композитор в Советском Союзе. Но его печатали. Хлам, лежит где-то сейчас. История всегда отбирает. Сейчас найдут какого-нибудь композитора эпохи Моцарта: «О!!!» Неважно, хорошую музыку он писал или плохую — это событие. Но я не думаю, что через двести лет откроют ноты Овчинникова и скажут: «О!!!»

АН: Вы ведь участвовали в издании сочинений Шостаковича.

ВЕ: Я и сейчас участвую. Посмотрите в шкаф. Видите синенькие томики? Это Новое собрание сочинений Шостаковича, DSCH. С 2012 года я главный редактор, многие тома в моей редактуре. Собрание состоит из 150 томов, осталось издать томов 40. Это очень серьёзный труд, потому что каждый том имеет исследовательскую статью. Ноты сверяются с автографами. Этим я сейчас в основном и занимаюсь.

АН: Вы наизусть знаете творчество Шостаковича?

ВЕ: Практически да. Нам поставлена задача: чего бы ни написал Шостакович, всё должно быть издано. Печатаются даже черновики. Это очень хорошее дело, потому что такого никогда больше не будет. С Прокофьевым так не получилось из-за его наследников. Вдова Шостаковича, Ирина Антоновна, взяла дело в свои руки. Она не жалеет на это сил и денег. Я думаю, что она доведёт это дело до конца. Ей уже 87 лет, но она ещё бодрая.

АН: Как вы относитесь к музыке Шостаковича?

ВЕ: По-разному отношусь. У него есть очень интеллектуальная музыка, например, Седьмой квартет. А есть попса: балеты, музыка к кинофильмам. Девятая симфония блестящая, а финал Седьмой симфонии — размазня какая-то. Конечно, Шостакович — гениальный человек. Столько написать одному человеку! Он писал партитуры как бы в строчку. У него был черновой клавир, а потом он делал партитуру. И помнил всё. Я столкнулся с его феноменальной памятью, когда в «Музыке» издавался «Нос». У меня были к нему вопросы, он пригласил меня домой, и я весь дрожащий прихожу. «Садитесь, садитесь». Я только показываю: «А вот тут бемоль?» — «Да, бемоль, бемоль». — «А вот тут гобой?» — «Да, да». Всё помнил, хотя «Нос» ставился единственный раз в 1930 году, а Рождественский ещё его не играл. Инструментовал Шостакович гениально. Любую проходную музыку возьми — инструментовано отлично. Но есть сочинения, которые только исторически могут существовать, никто это даже играть не будет. «Песнь о лесах» — это ещё ладно, а там есть хуже. «Отчизна», «Над Родиной нашей солнце сияет»… Ой-ой-ой, ужас.

АН: Расскажите про Шостаковича и балалайку.

ВЕ: В опере «Нос» есть сцена, где Иван лежит, играет на балалайке и плюёт в потолок. А звучат две балалайки. Я говорю: «Дмитрий Дмитриевич, как это может быть?» — «Понимаете, меня тут Малько надоумил. Я у него спросил, какой строй у балалайки, а он сказал, что как у скрипки, только нижней струны нет». Шостакович и ориентировался на этот строй. Конечно, на одной балалайке эту партию не сыграть, поэтому на премьеру пришлось брать две. Я говорю: «Может, несколько интервалов изменить и сделать одну балалайку?» — «Ну сделайте, сделайте». Я сделал, но это не пошло: уже были приглашены два балалаечника, тогда одному надо домой идти. В результате оба сказали Рождественскому: «Это неудобно играть». Я в новом издании всё-таки засадил одну балалайку, влез в историю. В примечаниях написал, что есть вариант для двух балалаек. Шостакович ведь одобрил. Я посоветовался с завкафедрой балалайки в Институте Гнесиных: «Это как играется, нормально?» «Абсолютно».

АН: В «Игроках», по-моему, одна балалайка?

ВЕ: Да, там есть басовая балалайка с примечанием автора: «Звучит октавой ниже». Это ошибочное утверждение: басовая балалайка не транспонирующий инструмент. Шостакович спутал её с контрабасовой. Но контрабасовая настолько редко используется, что никогда и не бывает.

АН: Вы, как Прокофьев, не преподаёте ни в каких консерваториях. Но я слышала о вас хорошие отзывы от студентов. Что для вас главное в преподавании?

ВЕ: Я бы не сказал, что я педагог. Когда я кончил Институт Гнесиных, меня послали по распределению в Орёл. Я преподавал там полтора года, вёл все предметы: музыкальную литературу, элементарную теорию музыки, сольфеджио, полифонию у четвёртого курса. Я делал нехорошие вещи: вёл училищных студентов по институтскому курсу. Они вообще на меня молились, потому что в провинциальном городе очень мало профессиональных педагогов. Я даже организовал там композиторский кружок, весь город сбегался на эти занятия. Вот это мне было интересно, но потом это перестало меня привлекать. В то время в консерватории сидели седобородые старцы, которые никого никуда не пускали. Лет десять-двадцать назад были поползновения меня пригласить, но тут уже я сам отказался.

Двенадцать лет я вёл семинар молодых композиторов в Доме творчества «Руза». С 2003 года каждый сентябрь на пятнадцать дней там собирались молодые композиторы. Это были профессиональные композиторы, которые окончили консерваторию или учились в ней. Это были как бы высшие курсы. Я занимался с каждым индивидуально и читал общие лекции по современной музыке. Тут пришлось разрабатывать технику обучения композиции. Нужно смотреть, как человек развивается, что ему интересно. Если человек пытается правой рукой левое ухо достать, то надо ему помочь в этом, а не пресекать. А если он правой правое достаёт, пишет честную скрипичную сонату, в этом тоже нужно помочь: преподаватель должен быть толерантен. Несколько человек стали радикальными авангардистами, когда повзрослели. Один пять лет ко мне ездил, представляете, это же перелопатить всего человека! Его же в консерватории учат по-другому.

АН: Вы планируете новую главу «Автомонографии»?

ВЕ: У меня была такая идея, но она пока не осуществилась. Такое ощущение, что за это время произошло мало интересных событий. Надо бы, наверное, закончить, но душа не лежит, нет интереса к теперешним событиям. Не про пандемию же писать. Тогда мы за что-то боролись, что-то преодолевали, нам мешали, в конце концов. А тут какое-то болото. Хотя можно поругать молодых ребят, которые занимаются антимузыкой. Одна девушка написала сочинение для двух роялей, но не на клавишах, а со стуками по корпусу. Она придумала стучать по педалям. Я ей говорю: «Ну, что-то новенькое придумала, по педалям стучать». Через какое-то время она написала ещё одно сочинение, и опять по педалям. Я говорю: «Ты что делаешь! Второй раз нельзя!» — «А тут ритм другой». Ничего, да? «А тут ритм другой!» Вот так они и живут.

АН: Это «Девятый вал» у вас на стене? Вы повесили эту картину в честь вашего сочинения?

ВЕ: Да. Сначала было сочинение, а потом мы заказали художнику репродукцию картины. Моя семья сделала мне подарок ко дню рождения. Я не додумался раньше обыграть девятку. «Девятый вал», Девятая симфония… Неплохо было бы ещё что-нибудь.