12.04.2024

Союз композиторов России при поддержке Минкультуры России и издательство «Композитор» анонсируют новую книгу музыковеда, культуролога Сергея Уварова «Услышать музей». После «Голоса миллениалов», завоевавшего Премию Сергея Курехина, Уваров продолжает исследовать новейшую музыку в широком контексте искусства. В будущем издании (его выход запланирован на первую половину 2025 года) речь пойдет об аудиообъектах, саунд-инсталляциях и прочих формах существования звука в музейно-выставочном пространстве.

«Музыкальная жизнь» в каждом выпуске до конца текущего года будет публиковать (в сокращенном виде) по одному эссе из книги «Услышать музей». И открывает этот цикл вводный текст – обзор тем и мотивов, которые прозвучат в дальнейшем.

ЭКСПОЗИЦИЯ ЗВУКА

Уровень громкости: настраивается

«Вышлите мне, Владимир Васильевич, ноты для оркестра (приблизительно на тридцать, сорок человек музыкантов) русских мотивов, церковных и чисто народных. Но непременно мелодии и непременно меланхолического характера. Смейтесь себе в бороду, если хотите, но все-таки подчинитесь этому требованию. Непременно пришлите, например, “Со святыми упокой” и “Херувимскую” Бортнянского, “Вниз по матушке по Волге”, если есть. Желательно, и это еще более первого, иметь эти же мотивы для одного исполнителя для гармонии, разумеется, не нашей деревенской гармонии, а той, что называется Фис», — писал в 1881 году находившийся в Вене Василий Верещагин, автор «Апофеоза войны», музыкальному критику Владимиру Стасову.

Зачем художнику понадобились партитуры? Ответ находим в другом письме тому же адресату.

«После сильнейшей борьбы добился того, что вместо шума сапогов и треска и гула электрических свечей раздается во входном зале тихая мелодия органа, то есть фисгармонии».

Речь идет о персональной выставке Верещагина в столице Австро-Венгрии. Одним из первых в мире русский живописец стал целенаправленно сопровождать свои экспозиции музыкой, принимая непосредственное участие в выборе произведений и размещении музыкантов в пространстве залов. Сегодня мы назвали бы это кураторским решением. А может, и созданием тотальной инсталляции. Ведь все здесь подчинялось индивидуальному авторскому видению. Шокируя публику реалистическим изображением батальных ужасов, Верещагин сопровождал агрессивные образы вовсе не героически-строевым репертуаром, а философским «комментарием» («непременно меланхолического характера»). «Со святыми упокой» — не что иное, как плач, поминальная служба по изображенным на картинах павшим солдатам.

«Слабонервным и склонным к обморокам натурам советуем воздержаться от посещения выставки, хотя звуки органа и напевы мужского хора смягчают жуткость впечатлений», — отмечали в прессе.

Второй женой художника стала пианистка Лидия Андреевская. Окончив Московскую школу Филармонического общества, она отправилась в путешествие через океан, чтобы играть на американских выставках Верещагина. Там они сблизились и вернулись в Европу уже парой. Зная об этом факте, можно решить, что Верещагин устраивал концерты возлюбленной на вернисажах, способствуя ее пианистической карьере, и тем самым предвосхищая другую традицию, которую мы сегодня связываем в первую очередь с музыкальным фестивалем «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» в ГМИИ имени Пушкина. Действительно, в наши дни музеи стали полноценными концертными площадками. И публика нередко приходит туда именно для того, чтобы послушать прекрасных исполнителей. Но в случае с Верещагиным все было, видимо, иначе. Рецензенты отмечали, что исполнители на его выставках не были видны зрителю: музыка звучала будто из ниоткуда.

При всем новаторстве этого подхода в контексте выставочной деятельности, нельзя не вспомнить о том, что, например, в церковной службе используются схожие способы воздействия на прихожанина. Когда верующий оказывается в окружении росписей на стенах и куполе, изображений различных сюжетов из Писания на алтаре, слышит пение хора и (в случае с Западной Европой) игру инструментов, порой не видя источников звука, то невольно воспринимает льющиеся сверху мелодии как голоса с небес — музыкальное воплощение изображенных сюжетов. В данном случае, конечно, нет прямой связи между визуальными и звуковыми образами, но сама религиозная тематика вкупе с многовековой традицией, направлявшей художника и композитора, обеспечивают эстетическое и смысловое единство целого.

Однако если в церкви звук жил всегда (и не только в музыкальном воплощении, но и в чтении молитв, проповедях священника, и так далее), то в музейном пространстве он закрепился как полноправный элемент экспозиции лишь в XX веке. Связано это, помимо прочего, с техническими причинами. Появление аудиозаписи — сначала в аналоговом, а потом и в цифровом виде — позволило работать со звуком так же, как и с остальными экспонатами, а именно — свободно размещать в любых залах, комбинировать с изображениями, но главное — сохранять в неизменном виде.

Формально с точки зрения музейного хранения сегодня нет принципиальной разницы между звуковым объектом и традиционной скульптурой; между аудиофайлом и любым цифровым произведением, будь то демонстрируемая на экране фотография, видео-арт или VR-приложение. Но именно звуку присуща странная двойственность самого его существования в этой среде. По-настоящему «живет» он только перед зрителями экспозиции (точнее, посетителями). И его не извлечешь оттуда, не представишь в виде отдельных кадров, репродукций. Даже описать его сложнее, чем визуальные явления. Звук эфемерен и неуловим. Зато — вездесущ.

Еще не зайдя в зал с саунд-инсталляциями, мы уже слышим отголоски того, с чем нам только предстоит встретиться. И, наконец, когда мы окажемся внутри, звуки атакуют нас со всех сторон. От них не отвести взор, как от картины, не забыть об их существовании. Но можно перемещаться между различными аудиоисточниками, следовательно — создавать собственную «партитуру».

В зале проекта PA Gallery «3 х 5» в Cube.Moscow зритель видел над собой множество разнонаправленных динамиков. Какие-то из них «излучали» лишь скрипы да «помехи», около других слышались отдельные фортепианные ноты, будто проступающие из звукового марева (все — плод работы Марии Аникеевой). И если зритель «находил» эти аудиоосколки среди шума, то создавалось ощущение, что музыка рождается из хаоса прямо перед ним, здесь и сейчас — подобно тому, как в акварелях Алисы Гореловой, вывешенных на стену, отражалось формирование облика человека.

Каждой работе в экспозиции соответствовало конкретное звуковое сопровождение. Но можно ли было совсем не слышать «чужих» музыкальных «напарников», находясь в одном большом пространстве? Даже если на выставке присутствует лишь один аудиообъект или единственное произведение видео-арта, шлейф от создаваемого звучания неизбежно окрашивает в свои тона восприятие всего остального. Звук — агрессивен.

И вместе с тем именно звуковая составляющая выставки часто оказывается жертвой обстоятельств, из-за которых посетитель толком не вникнет в ее смысл, ухватит лишь обрывки труда композитора либо саунд-художника. А то и вовсе его не заметит. Экспозиция российского павильона на Венецианской биеннале — 2017 разворачивалась не только внутри исторического здания Алексея Щусева, но и снаружи. Дмитрий Курляндский наполнил пространство перед особняком едва слышимыми, растворяющимися в щебетании птиц нотами, каждая из которых была отделена друг от друга большими паузами. В фестивальной суете многие пробегали мимо, даже не обратив внимание на деликатные музыкальные вкрапления в шумы естественного происхождения. А если и останавливались, прислушивались — решались ли задержаться сколь-нибудь надолго, чтобы охватить это явление как целое? В отличие от картины или скульптуры, являющих себя сразу и во всей красе, аудиоэкспонаты раскрываются во времени и рискуют не донести заложенный автором смысл, если зритель не выделит хотя бы несколько минут. Что и говорить о множестве посторонних шумов (например, шагов и бесед других зрителей), мешающих восприятию, неизбежно портящих замысел. Звук — уязвим и беззащитен.

Порой без участия зрителя он вовсе не может появиться. В саунд-инсталляции Mayak Дмитрия Морозова (::vtol::) четыре роутера раздают интернет всем желающим, а подключенные к модемам компьютерные платы преобразуют пакеты данных в звуки, которые меняются в зависимости от объема трафика. «Так как используемые мною роутеры имеют очень быструю индикацию, я решил сосредоточиться на программировании максимально “коротких” — перкуссионных звуков, формирующих полиритмическую структуру из четырех голосов. В итоге получился своеобразный “голос интернета” — оркестр безумных роутеров, сочиняющий машинное сетевое техно», — поясняет свой замысел художник. Нет зрителя со смартфоном — нет и «голоса интернета».

Схожий подход, но с другим проявлением случайности, предложила Маруся Нестерова в арт-объекте «Шахматы». Посетителям экспозиции «Электрические сны» в арт-пространстве «Артемьев», где демонстрировалось произведение, предлагали сыграть друг с другом в шахматы, используя сконструированную художником доску и фигуры. Отличие от обычного комплекта — в электронном «фундаменте». Под каждой клеткой поля установлен магнитоуправляемый контакт. При замыкании цепи он генерирует звук с высотой, соответствующей букве клетки (от A до H) на горизонталях 1 и 8 или одному из обертонов (со второго по седьмой) на остальных горизонталях. Магниты же — в самих фигурах. Следовательно, в процессе игры каждый раз будет рождаться новая музыка, хотя ее «логика» базируется на строгом принципе и в определенной степени может быть подконтрольна игрокам.

Получается, и Морозов, и Нестерова создают не звук как таковой, а некий алгоритм и вместе с ним инструмент, который затем обретает голос, если состоится его встреча с посетителем экспозиции, а может так и остаться немым. Получается, звук может быть интерактивен.

В случае с «Шахматами» эту интерактивность дополнительно усиливает прием, который используется и во множестве других экспозиций и арт-объектов: чтобы услышать рождающуюся (или ранее родившуюся) музыку, зритель должен надеть наушники. И уже само это элементарное действие — выбор. Да или нет? Услышать или пройти мимо, ограничившись чтением экспликации? Парадоксальность ситуации — в том, что звук будет в любом случае воспроизводиться (при соблюдении остальных «правил игры»). Это звук Шрёдингера: он есть и его нет одновременно.

А что, если от зрителя и вовсе не требуется никакого реального действия, и этого «кота» он при всем желании не сможет «освободить», однако, может позволить ему жить в своем сознании? Это ли не высшее проявление интерактивности?

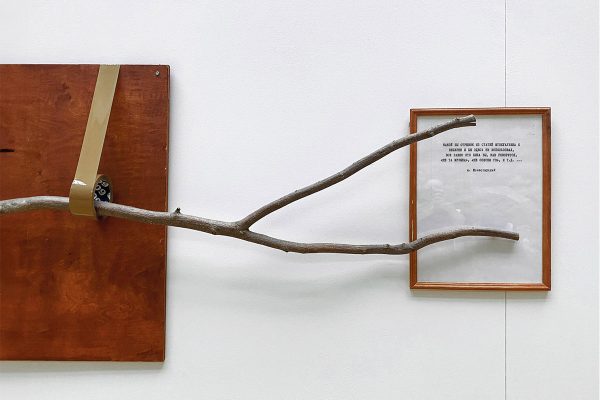

Нашумевшая «Ветка» Андрея Монастырского, приобретенная в 2020 году Третьяковской галереей, конечно, звуковой объект. Но если он однажды зазвучит, это будет означать его уничтожение. К вертикальной доске прикреплены четыре ленты скотча. Внутрь рулонов вставлена обычная палка — из лесу, вестимо. Если потянуть за нее вниз — услышим треск разматываемых лент. Однако трогать музейный экспонат зрителям запрещено. Авторское пояснение, прикрепленное рядом, гласит: «Какой бы отрывок из статей Штокхаузена о Веберне я бы здесь ни использовал, все равно это была бы, как говорится, “не та музыка”, “не совсем то”, и т. д.».

И в этих строках Монастырского, отсылающих к крупнейшим композиторам-экспериментаторам XX века, и в самом объекте заложена ирония, усмешка концептуалиста. Он предлагает ключ к трактовке — и тут же обесценивает ее; дразнит физически ощущаемой жаждой взаимодействия с произведением — и обрекает на невозможность действительно почувствовать какой-либо осязаемый и слышимый отклик. Реальность у него условна.

Звук — иллюзорен.

Да, молчание порой красноречивее.

«Художнику хочется еще дополнительно усилить впечатление за счет… музыки. Верещагин не нуждается во всей этой поддержке. Его картины говорят сами за себя». Таков был один из отзывов прессы — отнюдь не маргинальный — на европейскую экспозицию Верещагина. Ту самую, с фисгармонией и мужским хором.

Так что же, звук в музее — лишний?

Тссс…

Книга, которую вам предстоит прочесть, — поиск ответа на этот вопрос. Рассказ о том, в каких формах звук и музыка могут жить в выставочном пространстве. Приглашение услышать голоса тех людей, которые помогают звуку «поселиться» в экспозициях: композиторов, исполнителей, кураторов, саунд-художников. Но прежде всего — попытка услышать голос самого музея.

Хотя бы в своем воображении.